Category Archives: Bücher

Bücher, Fotografie: Hans-Christian Schink: “Hinterland”

Bücher: Sasa Stanisic: “Herkunft”

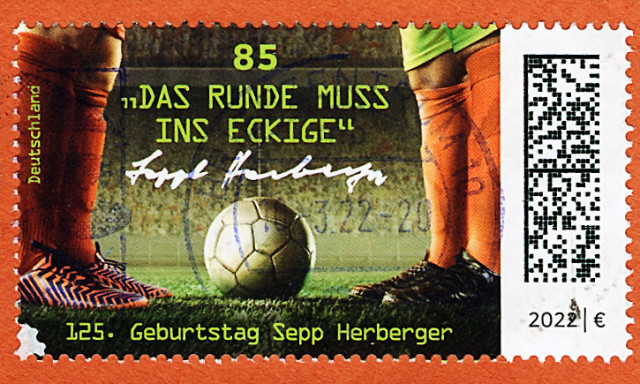

Bücher, Fussball: Andreas Buck/Johannes Ehrmann: “Turbo” Mein Wettlauf mit dem Fußballgeschäft

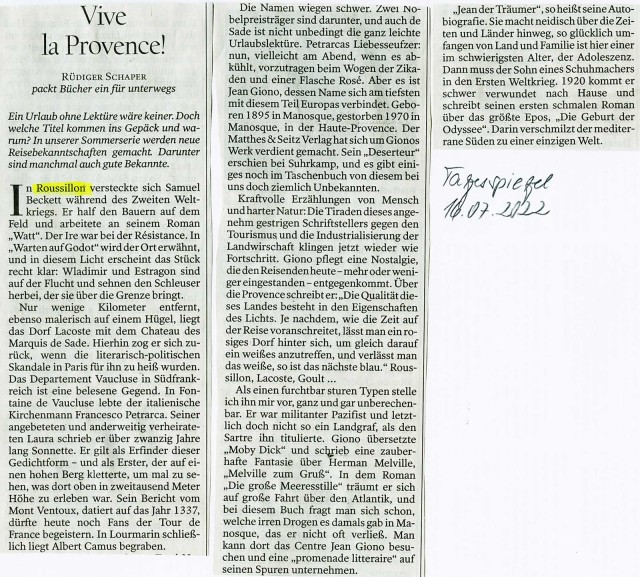

Bücher: Roussillon in der Provence…

Bücher: Über unser Erinnern

Bücher, Uckermark: In memoriam Dr. Eberhard Krienke

Ich habe nachgelesen:

Eberhard Krienke:

Weisheit und Witz der Uckermärker

(Schibri-Verlag, Milow, 2005)

Und folgende Lebensweisheiten herausgeschrieben:

“Wo ick mi anbeet, ward mi d’ Lohn nich good.“

Wo ich mich anbiete, wird mein Lohn nicht gut.

Wer um dich wirbt, zahlt höheren Lohn als der, dem du dich anbietest.

“Wat man am wietsten schmitt, mütt man am ersten söken.”

Was man am weitesten wirft, muss man zuerst suchen.

Man sollte die schwierigsten Aufgaben zuerst lösen.

“Liggend Wulf löppt keen Schåp in ’n Hals.”

Einem liegenden Wolf läuft kein Schaf in den Hals.

Ohne Fleiß kein Preis.

“’Ne Fru kann mehr mit d’Schört ut d’Hus drågen as de Mann mit ’n Kastenwågen up ’n Hoff föhrt.”

Eine Frau kann mehr in der Schürze aus dem Haus tragen, als der Mann mit dem Lastwagen auf den Hof fährt.

Warnung vor leichtfertigen Frauen.

“Hett de Fru de Hosen an, is de Mann ’n Dummerjahn.”

Hat die Frau die Hosen an, ist der mann ein Dummerjahn.

Dominante Ehefrau macht den Gatten zum Trottel.

“Dat is ’n schlechten Kåter, de bloot voer een Loch muust.”

Das ist ein schlechter Kater, der nur vor einem Loch maust.

Spöttisches Urteil über einen „Schürzenjäger“.

“’N oll Fru un ’n oll Koh, de sind immer noch wat to; awer ’n oll Mann un ’n oll Perd, de sind nüscht wert.”

Eine alte Frau und eine alte Kuh, die sind noch immer zu etwas zu gebrauchen; aber ein alter Mann und ein altes Pferd, die sind nichts wert.

Eine alte Frau kann sich immer noch nützlich machen, die alte Kuh kann man schlachten; aber ein alter Mann kann nicht mehr arbeiten, und das Pferd kommt zum Schinder.

“De Pött, de knacken, hollen am längsten.”

Die Töpfe, die knacken (gesprungen sind), halten am längsten.

“De Koh melkt dörch den Hals.”

Die Kuh melkt durch den Hals.

Je mehr, je besser das Futter, umso mehr, umso fetthaltigere Milch kann ermolken werden.

“Klei Kinner peddeln de Öllern up d’ Teegen, groot Kinner up d’ Hart.”

Kleine Kinder treten den Eltern auf die Zehen, große Kinder aufs Herz.

“Wenn de Buer van gäben hört, is ’t gliek as wenn de Schlag em röhrt.”

Wenn der Bauer vom Geben hört, ist es gleichsam, als ob der Schlag ihn rührt.

“Wer de Ogen nich updeit, mütt ’n Büdel updoon.”

Wer die Augen nicht aufmacht, muss den Beutel aufmachen.

Überlege beim Einkauf.

“’N Schåp, dat bölkt, verleert ’n Happ.”

Ein Schaf, das blökt/schreit, verliert einen Bissen.

Handeln statt Reden!

“In ’n Schnapsglas versupen mehr as in ’n See.”

Im Schnapsglas ertrinken mehr als im See.

“As de Kärl is, ward em de Wost brådt.”

Wie der Mann ist, wird ihm die Wurst gebraten.

Nach seinem Wesen, seiner Persönlichkeit, seinem Verhalten, richtet es sich, wie jemand behandelt wird.

“Wer mi voerher warnt, is mien Fründ, wer mi nåher warnt, hett’t mi günnt.”

Wer mich vorher warnt, ist mein Freund, wer mich nachher warnt, hat es mir gegönnt.

“Een Hund alleen bitt sich nich.”

Ein Hund alleine beißt sich nicht.

Zum Streit gehören mindestens zwei.

“Je mehr man d’ Katt stråkt, je höger boert se ’n Schwanz.”

Je mehr man die Katze streichelt, je höher hebt sie den Schwanz.

Je mehr man jemanden lobt, umso mehr brüstet er sich.

“Dree Ding plågen de Minschen alltied: Flöh, Fleegen un Nied.“

Drei Dinge plagen die Menschen immer: Flöhe, Fliegen und Neid.

“All Narren hebben ’n Afteeken.”

Alle Narren haben ein Abzeichen.

“Klooke Höhner schieten ook in ’n Nettel un verbrennen sich den Nårs/Mårs.”

Kluge Hühner scheißen auch in den Nesseln und verbrennen sich das Hinterteil.

Kommentar, wenn einem „Schlauberger“ etwas missraten ist.

“Dat geiht keenen Nachtwächter bi Dåg wat an.”

Das geht keinen Nachtwächter bei Tage was an.

Das bleibt unter uns.

“Kast du wat, denn hest du wat – kast du nüscht, dann lehr di wat.”

Kannst du was, dann hast du was – kannst du nichts, dann lerne was.

“Hägup hett wat, Frätup hett all sien Läben nüscht.”

Hebauf hat was, Frissauf hat in seinem ganzen Leben nichts.

Wer spart, kommt zu Wohlstand, wer täglich auf großem Fuße lebt, kommt in seinem ganzen Leben zu nichts.

“Dat is ’n gooden Buck, de tweemål stött.”

Das ist ein guter Bock, der zweimal stößt.

Beharrlich sein, nicht aufgeben!

“Såll di de Hund nich bieten, müsst nich mit Steener nå em schmieten.”

Soll dich der Hund nicht beißen, musst du nicht mit Steinen nach ihm werfen.

Sei vorsichtig im Umgang mit gefährlichen Zeitgenossen!

“Mit groote Herren is nich good Kespern äten; se spiegen di de Steener in d’ Ogen.”

Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen, sie speien dir die Steine in die Augen.

Lass dich nicht mit Höhergestellten in Auseinandersetzungen ein. Du hast dabei Nachteile.

“Wenn eener up ’n Boom stiggt, hett he up d’ Erd nüscht verlårn.”

Wenn einer auf einen Baum steigt, hat er auf der Erde nichts verloren.

Wer Karriere macht, der macht sich mit Zurückgelassenen nicht gemein.

“De kleinen Deef hängt man, un voer de grooten nimmt man d’ Mütz af.”

Die kleinen Diebe hängt man, und vor den großen nimmt man die Mütze ab.

“Gägen ’n Messhümpel kast nich anstinken.”

Gegen einen Misthaufen kannst du nicht anstinken.

Gegen eine Übermacht an Bosheit, Ungerechtigkeit ist ein Kampf aussichtslos.

“Dat Perd, dat den Håber verdeent, kriggt em nich.”

Das Pferd, das den Hafer verdient, bekommt ihn nicht.

“Solange de Gierige läwt, hett de Bedreeger keen Not.”

Solange der Gierige lebt, hat der Betrüger keine Not.

“Wenn ’t Kind vertrunken, ward de Pütten todeckt.”

Wenn das Kind ertrunken ist, wird der Brunnen zugedeckt.

Bücher, Mattscheibe: “Hermann Hesse Brennender Sommer”

Bücher, Fussball: Christoph Biermann: “Wir werden ewig leben”

Bücher: Alexander Osang “Die Graugänse kommen” Ostergeschichte 2022

Die Graugänse kommen

Eine Ostergeschichte von Alexander Osang 2022

Paul redet seit einer halben Stunde von der ukrainischen Jugend, die sich in den europäischen Diskurs mische, wie er das nennt. Er lächelt. Ich erinnere mich an die Partywochenenden in Kiew, von denen mir Paul in den letzten Jahren immer mal berichtet hat. In diesen Geschichten war es um Drogen gegangen, Frauen und um Klubs, die mit dem Berghain mithalten können, weniger um den Befreiungskampf des ukrainischen Volkes. Ich kriege das nicht zusammen, gefühlsmäßig, so wie Paul. Will ich aber. Ich nehme mir den Schnaps, der seit zwei Minuten vor mir auf dem Tresen steht. Französischer Wodka mit dem Namen Grey Goose. Die Eisschicht ist schon vom schmalen Glas getaut und hat eine kleine Pfütze auf dem Tresen gebildet.

Ich schlucke den Schnaps wie Medizin, mein Fastenbrecherschnaps.

„Na bitte“, sagt Paul.

Ich habe ihn mit meiner Enthaltsamkeit genervt. Alle nerve ich damit. Lina hat am Ende gesagt, sie fühle sich wie eine Alkoholikerin neben mir, mit ihrem Glas Wein zum Abendessen. Vorbei jetzt. Grey Geese. Die Graugänse fliegen zurück in mein System. Der Schnaps breitet sich wie ein Virus in mir aus. Das Fastenbrechen fühlt sich nicht erleichternd an, es ist eine Kapitulation.

Noch.

Ich habe vor fünf Jahren nach einer Silvesterparty, die aus dem Ruder gelaufen war, angefangen zu fasten. Ich war Neujahrsmittag in einer mir unbekannten Wohnung aufgewacht, nackt. Die Wohnung war verlassen und lag im zweiten Stock eines fünfgeschossigen Neubaublocks in Ahrensfelde, wo ich sonst nie bin. Ich hatte keine Ahnung, wer dort eigentlich wohnte, es gab auch wenig Anhaltspunkte. Keine Bücher, keine Zeitschriften, keine Platten. Im Schrank hingen zwei Frauenkleider, was mich beruhigte. Ich schloss die Wohnungstür nicht ganz, weil ich Angst hatte, irgendetwas vergessen zu haben, etwas, das ich nie wieder zurückbekommen würde. An der Klingel stand: C. Beer. Ich ließ einen kleinen Spalt in diese unbekannte Welt.

Ich habe ewig gebraucht, um von dort draußen wieder in die Stadtmitte zu finden. Es ging mir wirklich schlecht. Auf der Fahrt habe ich dann beschlossen, etwas anders zu machen. Alkohol aufzugeben, war naheliegend. Mit dem Rauchen hatte ich schon ein paar Jahre zuvor aufgehört, und Drogen waren eigentlich nie so meine Sache gewesen. Jedenfalls begann damals meine Fastenzeit, bei der Abreise aus Ahrensfelde.

Ich war nie wieder da, aber zwischen Neujahr und Ostern trinke ich jetzt keinen Alkohol mehr. Dreieinhalb Monate. Eine neue Jahreszeit, in der ich Klassiker der Weltliteratur lese und eimerweise Apfelschorle trinke.

Paul erzählt irgendwas von einem Wodka, den der russische Außenminister der deutschen Außenministerin angeboten habe. Sie aber habe ihn nicht angerührt. Ich nicke, weil mir die Geschichte bekannt vorkommt, nicht, weil sie einen Sinn ergibt, hier an der Bar, auf der zwei leere Wodkagläser stehen. Der Barkeeper versteht mein Nicken als Aufforderung nachzuschenken. Es ist ein einziges Missverständnis.

Kurz nachdem Corona anfing, hörte ich auf, Fleisch zu essen. Ich glaube, es hatte mit den sonderbaren Tieren zu tun, die die Chinesen da auf ihren Märkten verkauften und mit einer Szene aus „Anchorman 2“, in der ein Mann namens Champ frittierte Fledermäuse als Chicken Wings anbietet. In diesem Jahr habe ich dann auch noch Zucker gestrichen. Es erschien mir folgerichtig, zeitgemäß. Ich hatte immer mehr Schwierigkeiten, mich zu spüren in dieser durchgedrehten Welt. Milchprodukte nehme ich schon seit zehn Jahren nicht mehr zu mir, manchmal esse ich ein Stück Ziegenkäse, aber nicht nach sechs Uhr abends. Ich will nicht mehr abhängig sein, wahrscheinlich ist es das.

Paul hebt sein Glas.

„Auf den Frieden, Alter“, sagt er.

„Peace“, sage ich, aber leise.

Seit drei Jahren habe ich kein Auto mehr, anders als Paul, der mit seinem großen Volvo-Geländewagen Putins Krieg finanziert. Ein Gedanke, der natürlich nicht aussprechbar ist. Anders als der Friedenstoast mit französischem Wodka.

Ich würde mich gern besser fühlen. Deswegen mache ich das doch alles.

Ende Januar ist Lina ausgezogen. Drei Tage bevor unsere Quarantäne abgelaufen war. Ich habe ihr vor allem das vorgeworfen, was jetzt, mit Abstand natürlich herzlos klingt. Aber es war das, was mich am meisten störte. Wir waren viereinhalb Jahre zusammen. Lass uns doch wenigstens die zwei Wochen Quarantäne voll machen, habe ich ihr gesagt. Wirklich. Lina hat mich angesehen wie einen Geist. Wir haben uns auf der Silvesterparty bei Jeremy angesteckt, denke ich. Mein letzter Abend mit Alkohol. Lina ist vorübergehend in die Uckermark gezogen, zu einer Freundin, die da einen Kunsthof hat, mit riesigem Atelier. Annemarie. Lina hat gesagt, sie fühle sich sowieso schon komplett allein, wenn sie nur in unseren Kühlschrank gucke. Ich habe gefragt, was sie meint, obwohl ich es wusste. Sie hat auch nicht geantwortet.

Damit war der Sex vorbei. Keinen Alkohol, keinen Zucker, keine Zigaretten, keine Milch, keinen Sex, ehrlich gesagt kann ich auch keine Eier mehr sehen, schon gar keine weichgekochten.

Vor zehn Jahren, vielleicht sind es jetzt auch schon fünfzehn, stand ich auf dem Filmfest in Bratislava mal in einer Raucherecke mit Jim Jarmusch, dem Regisseur, der da seinen Film „Coffee & Cigarettes“ vorstellte. Damals rauchte ich noch. Jarmusch erzählte einer kleinen Runde, dass er mal mit allem aufgehört habe, um herauszufinden, wer er ist. Alkohol, Zucker, Fleisch, Zigaretten, Cannabis. Am schwersten sei ihm Zucker gefallen, sagte er, glaube ich, vielleicht auch Cannabis, vergessen. Jedenfalls nahm er in Bratislava wieder alles. Er zündete sich eine Zigarette an der anderen an. Jarmusch hatte diese dunklen Beutel unter den Augen, die man bei schweren Rauchern oft sieht. Es sah nicht so aus, als wisse er nun, wer er war. Seinen Film verstand ich auch nicht. Jack White von den „White Stripes“ saß mit seiner Frau Meg, die damals ebenfalls Bandmitglied war, an einem Tisch und redete über die Teslaspule. Wir haben beide nicht gewonnen. Bester ausländischer Film wurde „Der Kuckuck“ aus Russland. „Die Sonne im Netz“, so hieß der Preis. Das einzige, was ich aus Jarmuschs Rauchereckenrede in Bratislava behalten habe, ist: Sugar is a powerful drug.

„Die Sonne im Netz“, sage ich.

„Genau“, sagt Paul.

Ich könnte jetzt auch einen Katja-Ebstein-Schlager singen und Paul würde das verstehen. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehn.

Vor ein paar Tagen redete Joschka Fischer im „heute journal“ irgendwas zum Krieg. Ich dachte die ganze Zeit, dass er aussieht wie eine Trickfilmfigur. Er hatte sich jahrelang aufgepumpt, dann hatte er die Luft abgelassen, dann wieder aufgepumpt, dann wieder abgelassen. Wie einer der Zwerge, die man in der Vorweihnachtszeit in New Jersey im Vorgarten aufbläst. Ich konnte ihm gar nicht zuhören. All das Dick und Dünn, das Für und Wider, bis gar keine Form mehr da war. So kam es mir vor.

Ich trinke höchstens noch zwei Tassen Kaffee am Tag, nur vormittags, weil das Koffein sonst meinen Schlafrhythmus stört. Nach 15 Uhr nur noch Kräutertee. Am liebsten Salbei, obwohl der am ekligsten schmeckt.

Die Gänse sind jetzt angekommen, im Kopf, in den Nervenbahnen, Pauls Gerede erscheint Sinn zu ergeben. Die Wahrheit ist doch: Wir reden immer über dasselbe. Ein Kneipenabend ist ein ständiges Kreisen, alles wird fünf-, sechsmal wiederholt, und je betrunkener man wird, desto geringer werden die Abstände. Am Ende bleibt ein einziger Satz, den man immer wieder aufsagt, weil man den Eindruck hat, sein Gegenüber verstehe einen nicht. Erst recht, wenn man selbst kaum noch reden kann und der Gegenüber nüchtern ist.

Das bin ich für Paul in meinen drei Fastenmonaten: eine Wand.

Paul ist Journalist, er arbeitet beim lokalen Fernsehen. Wir haben uns bei so einem Jubiläumsfilm über den Bau des Berliner Fernsehturms kennengelernt, den ich machen musste, weil ich Geld brauchte. Fünfzig Jahre Fernsehturm. 2018 war das, ein Jahr vor dem Jubiläum. Paul war der Redakteur. Ich habe keine Ahnung von Architektur und auch keine von Geschichte, Paul aber auch nicht. Wovon wir ebenfalls keine Ahnung haben, ist Osteuropa. Wir sind aber, soweit ich das sagen kann, einer Meinung. Darum gehts doch.

Der Barkeeper räumt mein halb leeres Glas Rhabarberschorle ab, der letzte Zeuge meines alten Lebens. Ich verlasse meine Höhle, mein Fass, meinen Berg. Ins Licht, ins Licht. Jetzt ist keine Kapitulation mehr, sondern eine Rückkehr ins Leben. Ich kippe den dritten Schnaps und küsse Paul auf die Wange. Er wischt sich den Kuss ab, lächelt aber.

„Welcome back, Kiddo“, sagt Paul.

Er ist fünf Jahre jünger als ich, behandelt mich aber wie ein Kind. Seltsamerweise verstehe ich das. Ich sperre mich gegen die Zeit, den Lauf der Dinge. In meinen trockenen Phasen weiß ich manchmal nicht, wie ich den Tag rumbekommen sollte. Soviel Zeit, soviel Bewusstsein. In den letzten drogenfreien fünf Vierteljahren habe ich die Brüder Karamasow gelesen, Moby Dick, Mann ohne Eigenschaften, Jahrestage, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das wäre mir sonst nicht möglich gewesen. Ich kann mich nicht abschalten, ausknipsen, wegschießen. Mit so einem Schnaps kann man sich wunderbar ausschalten. Es ist wie Proust, nur ohne lesen. Man schläft nach drei Seiten ein, weiß aber, worum es geht. Fühlt es. Ich sehe Pauls Mund auf- und zu gehen.

„Was?“

„Du hast doch genug Platz jetzt, Alex.“

„Wofür?“, frage ich, obwohl ich weiß, was er meint.

„Kitty und Max haben eine Frau mit zwei Kindern aufgenommen, aus Lemberg“, sagt Paul.

„Lwiw“, sage ich und fühle mich seltsam gut dabei, kompetent. Paul nickt abwesend.

„Sie sind aber schon weiter, nach Norwegen, glaube ich. Sie haben da eine Tante“, sagt er.

„Kitty und Max“, sage ich und lecke mein leeres Wodkaglas aus.

„Vielleicht auch in Schottland. Jedenfalls irgendwas mit Lachsen, da arbeitet die“, sagt Paul.

Ich sehe ihn an, fragend.

„Die Tante“, sagt er. „Aquakultur.“

Ich denke an eine Dokumentation über norwegische Lachszucht, die ich vor ein oder zwei Jahren auf Arte gesehen habe. Die Wunden der Fische, die Enge, die Antibiotika, der Nebel über den Tanks. Und im Gegenschnitt Bären in Alaska, die keine Fische mehr finden. Seitdem kennen mich die Männer an der Fischtheke im Frischeparadies. Unzählige Gespräche über Fangweise und Fischbestände. Die Skrei-Saison ist abgelaufen. Keine Schleppnetze, keine Aquakultur. Schon das Wort. Aquakultur. Wie Soylent Green. „Die überleben wollen.“ Im Prinzip habe ich mich auch vom Fisch verabschiedet, innerlich. Es ist nur die Angst, vollständig aus dem Leben zu kippen. Allein die Flüchtlingsfamilie und die furchtbaren Lebensbedingungen der norwegischen Lachse miteinander zusammenzudenken, wie man so sagt, verbietet sich doch. Sagen würde ich es sowieso nicht. Aber denken tue ich es. Leider. Ich denke daran, was die ukrainischen Flüchtlinge in Kittys und Max’ Kühlschrank getan haben auf ihrem Weg in die Fischfanggründe im Norden. Industriekäse, Zervelatwurst. Vier-Euro-Hühner.

Ein Schnaps noch.

Ich nicke dem Barkeeper zu. Paul sieht mich belustigt an. Es ist etwas Überlegendes in dem Lächeln, so als durchschaue er mich und meine Fastenroutine.

Am anderen Ende der Bar sitzt eine Schauspielerin, die mal für einen Fernsehfilm gecastet wurde, den ich produziert habe. Wir haben sie dann nicht genommen, weil meine Coproduzentin meinte, sie sei zu alt, obwohl sie ein Jahr jünger war als die Rolle, die sie spielen sollte. Ich nicke ihr zu, sie nickt zurück, obwohl ich nicht glaube, dass sie weiß, wer ich bin. Ich schaue in mein Glas, frage mich, ob sie auch russischen Wodka haben, ob es vielleicht einen illegalen Handel gibt, Speakeasies, in denen Kaviar serviert wird und Schampanskoje.

„Eigentlich kann man ja auch keinen französischen Wodka mehr trinken“, sage ich. Der Barkeeper guckt mich gelangweilt an. „Le Pen“, sage ich. Der Barmann glotzt, vielleicht ist er Neonazi. Paul ist verschwunden, wahrscheinlich auf dem Klo. Ich checke die Wodkasituation auf dem Handy. Die Top Ten.

Ich bestelle zwei Belvedere Wodka. Wodka Belvedere kommt aus Polen. Absolut ist aus Schweden. Auch Elyx ist aus Schweden. Lions Munich aus Deutschland. Ein Wodkaboykott ist offenbar einfacher als ein Gasboykott. Ich denke an Karl Schlögel und „Das sowjetische Jahrhundert“, ein Wälzer, den ich Anfang des Jahres gelesen habe, in anderthalb Wochen. Letztes Jahr habe ich Isaak Babels Aufzeichnungen aus dem Bürgerkrieg gelesen, „Die Reiterarmee“, die Stalin-Biografie von Montefiore und „Blut und Feuer“, ein russisches Bürgerkriegsdrama, das eigentlich verschollen war, vergessen. Ein unfassbares Gemetzel, ein einziger Abgrund. Ich sehe, wie Paul lächelnd vom Klo wiederkommt, und überlege, ob ich mit ihm über Schlögel reden könnte, den Terror, die Verzweiflung, den Wahnsinn, habe aber den Eindruck, dass das sowjetische Jahrhundert nicht sein Thema ist. Bevor Paul die Bar erreicht, sehe ich, dass ich bereits beide Wodka Belvedere getrunken habe, und bestelle neue.

„Babel hat teilweise gar nicht gewusst, auf welcher Seite er kämpft“, sage ich.

Paul sieht mich ratlos an, aber zufrieden.

„Mit den Weißen oder mit den Roten“, sage ich. „Isaak Babel.“

„Ach so“, sagt Paul. Er nickt nach hinten. „Der Pool-Tisch wäre frei.“

Und dann spielen wir Billard, und ich merke wie unglaublich ruhig meine Hand ist, einerseits. Andererseits habe ich ganz klar Schwierigkeiten, die Sichtachse von weißem und farbigem Ball zu halten. Und dann öffnet Paul seine Hand, in der zwei Pillen liegen. Und dann ist Paul weg. Und dann streicht mir die Schauspielerin über die Wange, und ihre Lippen sehen geküsst aus, obwohl ich immer noch nicht weiß, wie sie eigentlich heißt. Und dann ist Paul wieder da, aber wir sitzen in einer anderen Bar irgendwo in Mitte, Seitenstraße. Alle sprechen Englisch. Hinter der Bar steht eine Frau, die aussieht wie Grace Jones. Wir trinken Cocktails, die so teuer sind wie ein Taschenbuch. Alle rauchen. Es läuft „Keep On Loving You“ von Cigarettes after Sex, und Paul erzählt mir, dass das Lied ursprünglich von REO Speedwagon sei, wobei er ein Gesicht macht, als verrate er mir die Weltformel. Und dann merke ich, dass das gar nicht Paul ist, sondern jemand anderes, und ich frage ihn, wie er heißt, und er sagt: „Na Kai, habe ich doch gesagt.“

Kai macht irgendwas mit erneuerbaren Energien. Er schäme sich, dass es so gute Nachrichten für seinen Bereich gibt, mitten in all den schlechten. „Es ist ja sogar so, dass die schlechten Nachrichte gute Nachrichten für mich sind“, sagt er. Er horcht seinen Worten nach, als habe er Plato zitiert. Kai hat große Windparks in Namibia aufgebaut, im Kosovo und auch in der Ukraine, jetzt konzentriert er sich auf Deutschland. Auch wegen der Familie. Er hat zwei kleine Kinder und lebt in Kleinmachnow.

Und dann ist auch Kai weg. Vorher hat er mir noch gesagt, dass die ukrainische Jugend sich in den europäischen Diskurs mische. Glaube ich jedenfalls. Und dann fällt mir ein, dass sich Paul irgendwann verabschiedet hat, weil er noch Ostereier verstecken müsse, wie er sagte. Wahrscheinlich war das ein Anspielung, ironisch gemeint. Paul hat keine Kinder. Und dann rede ich mit Katja, einer Malerin, die vor zehn Jahren mal mit meinem Freund Tom zusammen war. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkommt, es ist jedenfalls halb fünf Uhr morgens.

Die letzten fünf Stunden sind in einem schwarzen Loch verschwunden. Das passiert ja immer, aber ich hatte es vergessen. Die Fastenzeit ist wirklich vorbei.

Tom war Trauzeuge meiner ersten, einzigen und sehr kurzen Ehe. Nachdem sich Katja von ihm trennte, ging er für die Friedrich-Ebert-Stiftung nach Ramallah, und ich habe nie wieder von ihm gehört. Ich würde gern wissen, wie es ihm geht, aber erstmal redet Katja. Sie hat ihre Schwester und deren drei Kinder bei sich aufgenommen, sagt sie, und ich begreife, dass sie Ukrainerin ist. Seltsamerweise habe ich sie immer für eine Russin gehalten. Katja sagt, dass sie seit Kriegsbeginn als Stringerin fürs deutsche Fernsehen arbeitet. Sie nimmt ein Zigarette aus einer Schachtel Marlboro, rot, und bietet mir eine an. Ich nehme die, obwohl ich, wie gesagt, vor acht Jahren aufgehört habe zu rauchen. Es war in etwa die Zeit, in der sich Katja und Tom trennten. Ich frage lieber nicht nach Tom, weil Ramallah und die Friedrich-Ebert Stiftung an Relevanz verloren haben, und ich ja auch gar nicht weiß, ob er überhaupt noch da unten ist, Tom. Irgendwie kann ich mir ihn auch gut in der Ukraine vorstellen, gerade jetzt. Er ist mir in besserer Erinnerung als Pia, meine Ex-Frau. Was die macht, weiß ich aber auch nicht. Und dann fällt mir ein, dass Tom mir mal irgendwann erzählt hat, wie er und Katja auf der Krim Urlaub gemacht hätten. Ich weiß gar nicht genau, ob das vor oder nach der Annexion war; alles, woran ich mich erinnere, ist, dass im Wasser Schlangen waren, die sie beim Schwimmen gebissen haben. Ungiftige Wasserschlangen.

Katja erzählt mir, dass sie gestern für irgendeine Solidaritätsnummer in einer Fernsehshow mit Eckart von Hirschhausen gebucht wurde. Sie fühle sich – ihre Worte – zwischen diesen Clowns wie eine Programmnummer. Ein Act des Leids. Sie wirkt sehr genervt. Verstehe ich total. Wir sind gerade komplett auf einer Wellenlänge, ich nehme mir noch ein Zigarette, obwohl mir ziemlich schwummrig ist von der ersten. Ich habe zum ersten Mal seit Wochen das Gefühl, einigermaßen zu verstehen, was los ist. Ich frage Katja, ob ich sie zu einem Drink einladen kann, aber sie sagt, sie müsse los. Irgendein Porträt einer ukrainischen Hochspringerin für das Sportstudio vorbereiten. Außerdem trinke sie nichts mehr. Seit damals.

„Damals?“, frage ich.

„Du weißt schon“, sagt sie, und ich nicke, obwohl ich keine Ahnung habe, was sie meint. Unsere Wellen schwingen nicht mehr synchron, aber Katja lässt mir drei Zigaretten da.

Zwei davon rauche ich noch, dann gehe ich. Draußen ist es hell, und das passt überhaupt nicht zu meinem Zustand. Auf der Straße kommt mir eine alte Dame entgegen. Ich lächle ihr zu, aber sie schaut durch mich hindurch, als habe sie Angst, ich würde ihr die Handtasche klauen. Die Glocken läuten. Achtmal. Richtig, Ostersonntag, die alte Frau ist wahrscheinlich auf dem Weg zur Kirche. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nur vage Vorstellungen von der Ostergeschichte. Verrat, Kreuzigung, Auferstehung, klar, aber was ist heute genau passiert? Wenn ich mich richtig erinnere, fand man Jesus nicht mehr in der Grabhöhle. Vor drei Jahren habe ich in meiner Fastenzeit Montefiores Jerusalem-Buch gelesen. Alles vergessen.

Mitten in meine österlichen Gedanken hinein höre ich ein Schnaufen, ich drehe mich zu der Bartür um, aus der ich gerade getreten bin, und sehe einen Mann, der in den Hauseingang daneben pinkelt. Ich sehe ihn nur von hinten, aber es ist Kai, ganz klar. Plato pisst in den Ostermorgen. Ich schaue die Torstraße rauf und runter, ich schiebe Wache für einen urinierenden Windparkentwickler. Er braucht ewig, bis er die Hose wieder zu hat, und als er sich zu mir dreht, sehe ich, dass er sich ein bisschen bepinkelt hat. Bis Kleinmachnow ist das wieder trocken. Ich winke ihm nochmal zu, aber Kai erkennt mich nicht, hier draußen.

Ich gehe langsam die Torstraße hinunter zum Naturkunde-Museum, weil ich in die Richtung muss, obwohl ich vergessen habe, warum. Irgendwann drehe ich mich nochmal um und sehe, wie Kai versucht, ein Taxi anzuhalten. Sein Körper ist seltsam verdreht dabei, wahrscheinlich will er nicht, dass die Taxifahrer seine Hose sehen. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern macht einen großen Bogen um den seltsamen Osterspaziergänger. Ich kann mir nicht vorstellen, wie seine eigenen Kinder auf Kai reagieren, in Kleinmachnow. Ich hoffe, dass bald ein Taxi anhält.

Und dann stehe ich an der Currywurstbude am Hauptbahnhof, vor mir ein Schälchen mit Pommes. Wurst ging noch nicht, nach all der Zeit, obwohl ich wirklich darüber nachgedacht habe. Ich schaue zu dem Tabakladen auf der anderen Bahnhofsseite. Tabak und Whisky. Gestern um die Zeit hätte ich nicht gewusst, wie ein Geschäft mit dem Angebot hier überleben kann, inzwischen ist mir das absolut klar. Ich frage mich, ob ich eine der Pillen von Paul geschluckt habe. Ich kann es mir nicht vorstellen, was natürlich nicht viel heißt. Auf der Suche nach der Pille finde ich einen Zettel in meiner Hose, den ich offenbar in der Bar beschrieben habe. Es ist eine Skizze mit der Anfahrt zu meiner Wohnung. Da steht, welcher Schlüssel für welches Schloss ist, wo die nächsten Bioläden sind und wie der Müll getrennt wird. Ich hab das geschrieben, als ich Katjas letzte Zigaretten rauchte. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich überhaupt hier bin. Helfen. Ich schaue nach draußen, wo die Firma Vodafone große Begrüßungszelte für Flüchtlinge aufgestellt hat. Da gebe ich meine Schlüssel und den Zettel ab, denke ich. Aber als ich dann am Ausgang bin, in der Drehtür, verwirrt mich die Symbolik, die ukrainische Fahne zusammen mit dem Vodafone-Logo. Ich habe bei Vodafone mal zwei Jahre lang versucht, meinen Vertrag aufzulösen. Ich hatte immer nur irgendwelche Drücker am Telefon. Furchtbar. Die Klarheit, die ich im Gespräch mit Katja verspürt habe, ist jetzt weg, ich bleibe zwei oder drei Runden in der Drehtür und nehme die Rolltreppe zu den S-Bahnen, erstmal.

Und dann lehnt mein Kopf an einer Scheibe, ich trage eine Maske. Draußen fliegen Neubauten vorbei, und in meinem Kopf singt Katja Ebstein. Das ist seltsam, weil ich die nie gehört habe, nicht mal meine Eltern haben die gehört. Aber sie singt jetzt in meinem Kopf. „Viele Menschen fragen, was ist schuld daran. Warum kommt das Glück nicht zur mir? Fangen mit dem Leben viel zu wenig an. Dabei steht das Glück schon vor der Tür.“ Die Maske kratzt ein bisschen, aber ich bin doch froh, dass ich sie aufhabe und nicht einer der Männer bin, die tagsüber bewusstlos S-Bahn fahren. Männer, die nie eine Maske aufhaben und meistens streng riechen, so dass die Sitzplätze um sie herum frei bleiben. Noch nicht. Und dann zerrt jemand an meiner Schulter. Er trägt eine Uniform.

Er sagt: „So.“

Ich sage: „Was?“

Er sagt: „Wir sind da.“

Ich sehe aus dem Fenster und wäre wirklich froh, wenn der Mann recht hätte. Aber es ist nur die Endstation. Ich stehe auf und gehe in den Tag. Überall Osterspaziergänger und diese Neubauwelt, die mir aus irgendeinem Grund Vertrauen einflößt. Niemand von meinen Freunden würde in diese Gegend ziehen, ich natürlich auch nicht. Aber wenn ich da bin, werde ich ganz ruhig. Ich erkenne das Haus sofort wieder und auch den Namen auf den Klingelschildern. C. Beer. Ich habe immer noch keine Erinnerungen bis auf den schmalen Spalt, den ich vor fünf Jahren offengelassen habe, um zurückkehren zu können. Ich drücke den Knopf. Ich warte.

Und dann höre ich ein Quaken im Himmel von Ahrensfelde. Ich gehe ein paar Schritte zurück und schaue dabei nach oben, weswegen ich das Gleichgewicht verliere. Ich taumele ein paar Schritte rückwärts, die Hände ausgebreitet wie ein Vogel, obwohl ich natürlich nicht fliegen kann, schon gar nicht heute. Dennoch scheint es eine Ewigkeit zu dauern, bis ich schließlich falle, aufschlage. Ich sehe in den Himmel und sehe zwei Gänse im Himmel. Sie schnattern ein bisschen und dann verschwinden sie über einem Hochhaus, und ich schließe die Augen. Ich frage mich, wo die Graugänse eigentlich überwintern und ob Kai inzwischen zuhause ist, in Kleinmachnow. Ich stelle mir vor, wie Osterspaziergänger an mir vorbeigehen wie an einem überfahrenen Hund. Roadkill. Es hat nicht mal zwölf Stunden gedauert. Vom Salbeitee bis auf den Bürgersteig hier. Und dann schnarrt es wieder dort oben, ich öffne die Augen. Es blendet, ich sehe nichts. Da ist nur das quäkende Geräusch. Und dann merke ich, dass es gar nicht die Graugänse sind. Es ist das Klingelbrett. Jemand versucht, mir die Tür zu öffnen.