Category Archives: Bücher

Bücher: Franz Kafka “Der Prozess”

Bücher: Ronald Reng “Mein Leben als Engländer”

Bücher, Fussball: Ahne: Reinhard Lauck

Ahne, der Schöpfer der “Zwiegespräche mit Gott” ist leidenschaftlicher Fußballfan des BFC Dynamo. In seinem Büchlein geht es nicht nur um den Berliner Fußballer Mäcki Lauck, dessen Leben ja so tragisch endete, sondern mehr um die Befindlichkeiten der Jugend in der DDR in den Siebzigerjahren. Beim Lesen wird man eindringlich an das Idiom dieser Zeit erinnert.

Bücher, Fussball: Nick Hornby aktuell

Nick Hornby:

“Selbstverständlich ist Intelligenz bei einem Fußballer keine schlechte Sache, speziell bei einem Spielmacher, obwohl diese Intelligenz nicht die gleiche Intelligenz ist, die man braucht, um, sagen wir mal, einen “schwierigen” europäischen Roman zu genießen.

Paul Gascoigne hat fußballerische Intelligenz im Überfluss, aber trotzdem ist es offensichtlich und legendär, dass ihm selbst Ansätze von gesundem Menschenverstand fehlen.”

Bücher: Matze Hielscher

Matze Hielscher schreibt in seinem Buch “Die Akademie meines Lebens” über die Begegnungen mit Benedict Wells, Benjamin von Stuckrad-Barre, Claudia Roth, Carolin Kebekus, Felix Lobrecht, Campino, Kurt Krömer, Juli Zeh, Ferdinand von Schirach u. a.

Zitate:

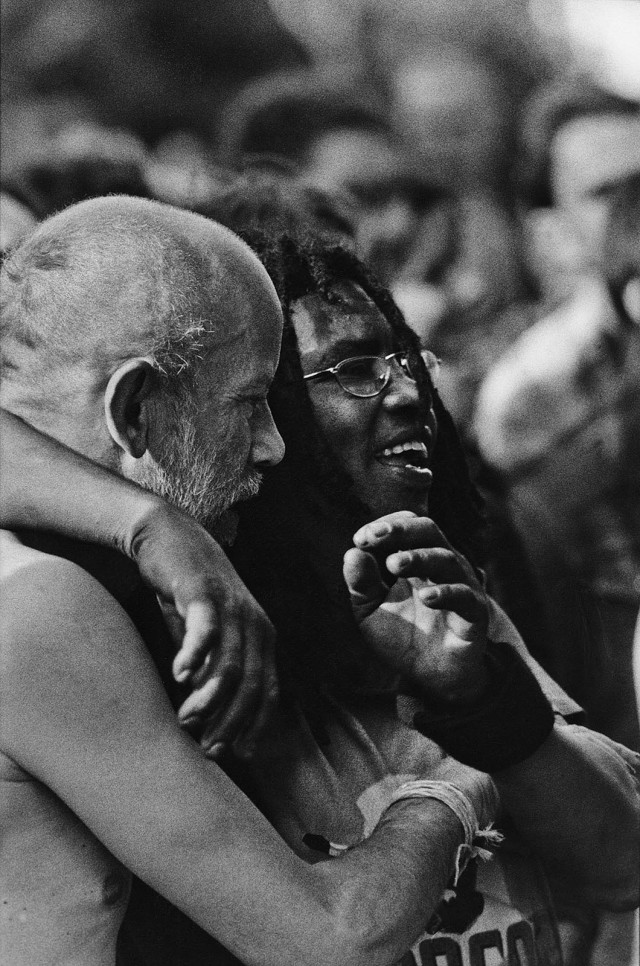

“Das Berühren eines Menschen, das ist es, worum es geht. Wenn sie jemanden nicht berühren, mit dem, was sie machen, taugt es nichts.”

“Es gibt nichts Traurigeres als Träume, die sich erfüllen, aber nicht den Träumer.”

“Man kann nur versuchen, das zu tun, von dem man glaubt, dass es gut wäre, wenn es alle täten.”

Der Postcast Hotel Matze:

Bücher, Mattscheibe: Hermann Hesse: Der Weg nach innen

“Für dich genügt die Liebe nicht, die er zwischen einem Tag voll Arbeit und einem Abend voll Rotwein zu verschenken hat.”

Bücher, Fussball: “Die schöne Lesung” – “Das Leben fing im Sommer an”

Die Aufregung (neudeutsch: der Hype) um dieses Buch ist gewaltig. Der Erfolg bei Lesern überrascht kaum, da die Werbung, perfekt inszeniert, sehr gut funktioniert:

Christoph Kramer ist so sympathisch, da er ehrlich, authentisch und interessant erzählen kann.

Es gibt übrigens schon Pläne zur Verfilmung des Romans.

Noch ein Interview:

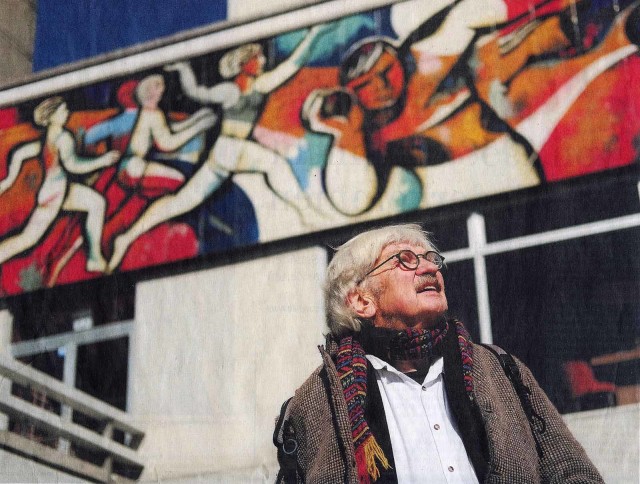

Bücher: Christoph Hein “Das Narrenschiff”

Wieder ein famoser Beitrag in der Berliner Zeitung.

(Interview: Anja Reich und Wiebke Hollersen mit einem schönem Foto von Paulus Ponizak)

Es wird ja sehr interessant, was Historiker zu den bislang ziemlich unbekannten Erkenntnissen zur DDR-Geschichte des Schriftstellers sagen. Ob dieser Roman Christoph Heins gar zur Pflichtlektüre für deutsche Schüler wird?

Bücher, Fussball: Der Fußballweltmeister Christoph Kramer hat ein Buch geschrieben: “Das Leben fing im Sommer an”

Ich mag den Fußballer Christoph Kramer, er ist mir als Mensch schon lange einfach mehr als angenehm.

WDR Talk Show, 22:30 bis 47:30 Min.:

(Mir ist sehr sympathisch, dass der Mann zugibt, ihm Verkaufszahlen seines Romans außerordentlich wichtig sind. (“Ich bleibe Leistungssportler, und Tabellenstände bestimmen mein Leben.”) Er hat wohl am Erscheinungstag sogar den Stapel seiner Bücher in der Buchhandlung umgeräumt, mehr in den Mittelpunkt gestellt.